Die werbenden Unternehmen wurden zu ihren Einschätzungen und Aussichten im Schweizer Werbemarkt befragt. Trotz Unsicherheiten erwarten 50% steigende und 35% gleichbleibende Umsätze im Jahr 2023. Etwa ein Viertel der Befragten rechnet mit einem Rückgang bei den Erträgen. Die meisten gehen jedoch von gleichbleibenden oder steigenden Erträgen aus. Trotz dieser Aussichten verhalten sich viele Werbeauftraggeber zurückhaltend in der Budgetplanung. Während etwa die Hälfte der Unternehmen gleichviel Werbegeld investieren wollen, steigt die Zahl derer an, welche in diesem Jahr etwas weniger investieren wollen.

Die werbenden Unternehmen wurden zu ihren Einschätzungen und Aussichten im Schweizer Werbemarkt befragt. Trotz Unsicherheiten erwarten 50% steigende und 35% gleichbleibende Umsätze im Jahr 2023. Etwa ein Viertel der Befragten rechnet mit einem Rückgang bei den Erträgen. Die meisten gehen jedoch von gleichbleibenden oder steigenden Erträgen aus. Trotz dieser Aussichten verhalten sich viele Werbeauftraggeber zurückhaltend in der Budgetplanung. Während etwa die Hälfte der Unternehmen gleichviel Werbegeld investieren wollen, steigt die Zahl derer an, welche in diesem Jahr etwas weniger investieren wollen.

Die Mehrheit der Werbeauftraggeber wollen im neuen Jahr etwa gleich viel Geld wie im Vorjahr in die Kommunikation investieren (49,2%). Der Anteil derer, die in diesem Jahr weniger investieren wollen, ist jedoch etwas höher (31,8%) als von denen, die mehr ausgeben wollen (18.9%). Diese Absicht spiegelt sich ebenfalls im geplanten Media-Budget: bei 54,6% bleibt es unverändert, bei 26,5% sinkt es und nur bei 18,9% der Befragten steigt es.

Kanalverteilung bleibt konstant

Gefragt nach der Aufteilung der Mittel in Marketingkanäle werden die Befragten 34% ihres Budgets in Offline-Medien investieren. Im Vorjahr war es mit 35% noch etwas mehr. Die weitere Verteilung bleibt ähnlich wie im Vorjahr: Digital Advertising (15%), Social Marketing (12%), Event Marketing (11%), Website (8%), SEO (8%), E-Mail-Marketing (4%), Mobile Marketing (3%), Digital Commerce (3%) und Channel/Affiliate Marketing (3%).

Markenpflege bleibt wichtig

Wie schon letztes Jahr scheint das Schaffen von eigenständigen und relevanten Markenwelten nach wie vor von zentraler Bedeutung zu sein. Dies zeigt die thematische Verteilung der Mittel auf bestimmte Marketingdisziplinen. Content/Campaign Creation sowie Branding stehen weiterhin im Vordergrund. An dritter und vierter Stelle folgen Sales support und Marketing Operations.

Digital vor Offline

Bei der Frage wie sich das Media Budget innerhalb von Digital und Offline entwickelt schlägt das Pendel erneut in Richtung Digital. Dort wollen im neuen Jahr 42,5% mehr investieren und nur 11% weniger. Auf die gleiche Frage wollen bei den Offline-Medien nur 10,9% mehr investieren und satte 42,3% weniger. Exakt gleich viele Befragte wollen in diesem Jahr gleichviel in Digital- und Offline-Medien investieren (je 46%).

Aussenwerbung, Direct Marketing und Kino im Trend

Bei den Offline-Medien sind im Vergleich zum Vorjahr vor allem OOH/DOOH, Direct Marketing und Kino wieder mehr gefragt. Dort ist der Anteil derer, die mehr investieren wollen höher, als derer die weniger investieren wollen. Gerade umgekehrt ist dies bei TV, Print und Radio.

Verteilung Offline-Budget: OOH, TV und Print

Bei der konkreten Verteilung des Mediabudgets sind in diesem Jahr vor allem OOH/DOOH (27%) TV und Print (je 26%) sehr gefragt. Gefolgt von Direct Marketing (17%) und Radio (3%). Wenig erwarten dürfen Kino und «andere» wie Events, POS oder Prospekte mit je 1%.

Etwas mehr direkt als Programmatic

Die Werbeauftraggeber planen im Jahr 2023 etwa 53% ihrer Digitalen Budget mittels Direktbuchungen zu vergeben und zu 47% programmatisch.

Verteilung Online-Budget: Google Search, Meta und Youtube

Die beliebtesten Digitalen Werbeformen im neuen Jahr sind Display, Search und Video. Dabei wollen die Werbeauftraggeber ihr Budget wie folgt auf die Werbeinventare aufteilen: Google Search 27%, Meta 20%, Youtube 16%, Premium Publisher Netzwerke 10%, LinkedIn 7%, Open RTB Netzwerke 7%, Premium Publisher Single Sites 5%, TikTok 4%, Snapchat 1%, Bing 1% und Andere 3%.

Kundenerfahrung verbessern ist wichtiger als Unsicherheit

Als sehr wichtige Herausforderungen werden in diesem Jahr die Kundenerfahrung verbessern (49%), die digitale Transformation (47%), das Datenmanagement (45%) und das Customer Journey Management (43%) genannt. Fasst man die sehr wichtigen und wichtigen Herausforderungen zusammen, sieht die Reihenfolge wie folgt aus: Kundenerfahrung verbessern (94%), Datenmanagement (88%), Digitale Transformation (86%), Nachweis des ROI (86%) und die Wahl der richtigen Technologie (85%). Etwas weniger wichtig sind den Befragten derzeit die Themen wie Künstliche Intelligenz, Marktunsicherheiten, Gestaltung des organisatorischen Wandels oder kürzere Time to Market.

Persönliche Empfehlung bleibt bei Agentursuche am wichtigsten

Nach wie vor ist die Empfehlung (80,6%) die wichtigste Informationsquelle für die Auswahl einer Agentur. Die Kontakte mit dem Agenturmanagement sind in diesem Jahr etwas weniger wichtig (55,6%) gefolgt vom Agentur-Website/Auftritt (51,4%) und der Fachpresse (29,2%). Eine weniger wichtige Rollen dafür spielen Rankings und Awards.

Chemie und Kompetenzen am wichtigsten

Das wichtigste Kriterium bei der Agenturwahl ist nach wie vor die persönliche Chemie und der kulturelle Fit (94,4%). Gefolgt von der Aufgabenstellung/Kompetenzen einer Agentur (91,3%), Referenzen (59,7%) und Agenturgrösse (26,4%).

Chemistry Meeting und Wettbewerbspräsentation am häufigsten

Im neuen Jahr ist das Chemistry Meeting für die Agentur-Evaluierung klar am häufigsten im Einsatz (32,3%) gefolgt von der Wettbewerbspräsentation (27,6%). Die Vergabe eines Probeauftrages hat gegenüber 2022 an Bedeutung gewonnen. Danach folgen die Direktvergabe und die schriftliche Offertanfrage.

Agenturdienste für Content und Digital

Werbeauftraggeber wollen im Jahr 2023 mit den Agenturen vermehrt für die Disziplinen Content, Digital, Analytics, Branding und Kreation zusammenarbeiten. Eine Zusammenarbeit für Live Com oder Corporate Communications ist etwas weniger gefragt und wird allenfalls selbst verantwortet.

Offerten und Aufwandhonorar am beliebtesten

Weiterhin sehr gefragt ist bei den Werbeauftraggebern die Honorierung in Form von Offerten/Scope of Work sowie das agile Pricing nach Aufwand. Leicht zulegen kann in diesem Jahr die Team-Miete und kaum zum Einsatz kommt die Honorierung nach Erfolgsparametern. Letzteres wird in der Regel nur ergänzend zur Basishonorierung eingesetzt.

Bei der Umfrage «Branchenindikator 2023» von SWA und LSA haben zwischen Oktober und November 2022 insgesamt 174 namhafte Werbeauftraggeber in der deutschen und französischen Schweiz online teilgenommen. Die detaillierten Ergebnisse können in den Geschäftsstellen der beiden Verbände bezogen werden.

Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA)

Roland Ehrler, Direktor

T +41 44 363 18 38

roland.ehrler@swa-asa.ch

LEADING SWISS AGENCIES

Catherine Purgly, Geschäftsführerin

T +41 43 444 48 18

catherine.purgly@leadingswissagencies.ch

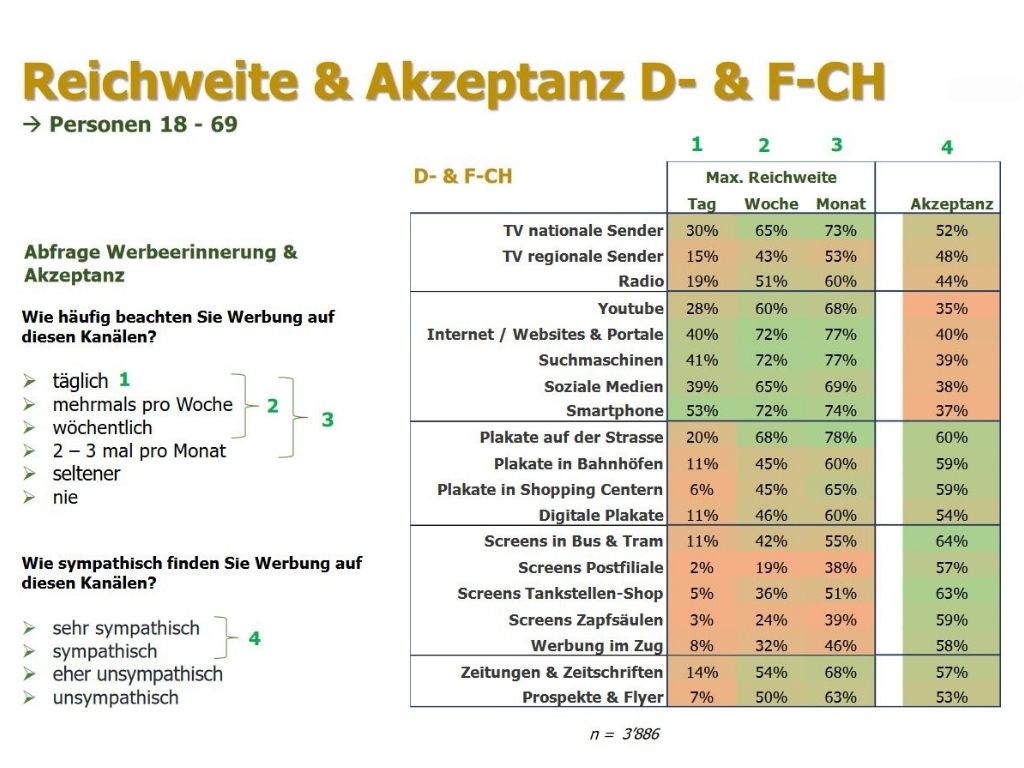

Warum gibt es Kampagnen, welche trotz hoher Reichweiten und Kontaktintensität nur unbefriedigende Awareness-Effekte erreichen? Um das herauszufinden, haben Die Marktforscher eine neue Werbewirkungsstudie in der deutschen und französischen Schweiz durchgeführt, die auf insgesamt 3’886 Interviews basiert. Untersucht wurde die Reichweite und Akzeptanz aller relevanten Mediagattungen.

Warum gibt es Kampagnen, welche trotz hoher Reichweiten und Kontaktintensität nur unbefriedigende Awareness-Effekte erreichen? Um das herauszufinden, haben Die Marktforscher eine neue Werbewirkungsstudie in der deutschen und französischen Schweiz durchgeführt, die auf insgesamt 3’886 Interviews basiert. Untersucht wurde die Reichweite und Akzeptanz aller relevanten Mediagattungen. Mit der «Sélection Grand Hotel» stand die Galionsfigur der B2B-Produktlinien von Länggass- Tee im Zentrum der angestrebten Harmonisierung und Neugestaltung. Bisher in schlichtem Schwarz gehalten, spiegeln die insbesondere aus Gastronomie und Hotellerie bekannten 18 Sorten, mit ihren jeweiligen Farbnuancen neu die Vielfalt der Teekultur. Mit der «Édition Classique» und der «Édition Supérieur» wurde das Sortiment zudem um zwei umfangreiche Wiederverkaufslinien erweitert.

Mit der «Sélection Grand Hotel» stand die Galionsfigur der B2B-Produktlinien von Länggass- Tee im Zentrum der angestrebten Harmonisierung und Neugestaltung. Bisher in schlichtem Schwarz gehalten, spiegeln die insbesondere aus Gastronomie und Hotellerie bekannten 18 Sorten, mit ihren jeweiligen Farbnuancen neu die Vielfalt der Teekultur. Mit der «Édition Classique» und der «Édition Supérieur» wurde das Sortiment zudem um zwei umfangreiche Wiederverkaufslinien erweitert.

Die werbenden Unternehmen wurden zu ihren Einschätzungen und Aussichten im Schweizer Werbemarkt befragt. Trotz Unsicherheiten erwarten 50% steigende und 35% gleichbleibende Umsätze im Jahr 2023. Etwa ein Viertel der Befragten rechnet mit einem Rückgang bei den Erträgen. Die meisten gehen jedoch von gleichbleibenden oder steigenden Erträgen aus. Trotz dieser Aussichten verhalten sich viele Werbeauftraggeber zurückhaltend in der Budgetplanung. Während etwa die Hälfte der Unternehmen gleichviel Werbegeld investieren wollen, steigt die Zahl derer an, welche in diesem Jahr etwas weniger investieren wollen.

Die werbenden Unternehmen wurden zu ihren Einschätzungen und Aussichten im Schweizer Werbemarkt befragt. Trotz Unsicherheiten erwarten 50% steigende und 35% gleichbleibende Umsätze im Jahr 2023. Etwa ein Viertel der Befragten rechnet mit einem Rückgang bei den Erträgen. Die meisten gehen jedoch von gleichbleibenden oder steigenden Erträgen aus. Trotz dieser Aussichten verhalten sich viele Werbeauftraggeber zurückhaltend in der Budgetplanung. Während etwa die Hälfte der Unternehmen gleichviel Werbegeld investieren wollen, steigt die Zahl derer an, welche in diesem Jahr etwas weniger investieren wollen.

Das große Personal-Branding-Handbuch

Das große Personal-Branding-Handbuch