Laservibrometrie: Schwingungen messen von der Produktentwicklung bis zur Qualitätssicherung

Die Analyse von Schwingungen an Bauteilen, Produkten oder Anlagen liefert nicht nur wertvolle Erkenntnisse für die Forschung und Entwicklung, sie bietet auch für die Qualitätssicherung in der Fertigung Potenzial für Verbesserungen. Die optische Laser-Schwingungsmessung erlaubt dabei als berührungsloses Messverfahren einen unverfälschten Blick auf die Schwingungen. Scanning Vibrometer ermöglichen sogar eine flächenhafte Analyse von Schwingungsamplituden beliebiger Oberflächen.

Werden feste Stoffe mechanisch belastet oder elektrisch angeregt, verformen sie sich und fangen mehr oder weniger stark an zu schwingen. Diese Schwingungen sind abhängig von der Form, dem Material, der Anregung und vielen weiteren Faktoren. Um die Schwingungen berührungslos zu messen und zu analysieren, kommen Laservibrometer zum Einsatz. Diese werden genutzt, um in der Entwicklung verschiedene Designvarianten zu bewerten und Produkte zu optimieren. Aber auch in der Produktion können Abweichungen im Schwingungsverhalten auf Fehler im Produkt hinweisen.

Einsatzbereich der Laservibrometrie

Bei der vibroakustischen Güteprüfung tastet ein Laser-Doppler-Vibrometer Objekte berührungslos und präzise auf praktisch allen Oberflächen auf Schwingungen ab (Bild oben). Dabei werden Messdaten wie Frequenzgang sowie Resonanzfrequenz, Impulsantwort und Daten über Dämpfungseigenschaften gewonnen. Durch die optische Messung mit Laserlicht entsteht eine Karte der Amplitudenverteilung der Schwingungen, und zwar ohne das Messobjekt z.B. durch Berührungen oder Massebeladungen (wie bei Beschleunigungsaufnehmern) zu beeinflussen. Das Verfahren eignet sich für nahezu jede schwingungstechnische Fragestellung in Forschung, Entwicklung, Produktion und Zustandsüberwachung bzw. Qualitätssicherung und für Objekte unterschiedlicher Größe: von ganzen Autokarosserien, grossen Luft- und Raumfahrtteilen über Motoren und Aktuatoren bis hin zu Mikrobausteinen wie MEMS oder biomedizinischen Proben und Komponenten im Mikrometerbereich. Je nach Aufgabenstellung und Sensorausführung können Schwingungen bis in den GHz-Bereich detektiert werden, oder wie beim neuen VibroScan für Flächenscan werden Frequenzen volldigital bis 32 MHz aufgenommen.

Gewünschte Schwingungen optimieren

Nicht überall sind Schwingungen unerwünscht. Wir alle schätzen den Vibrationsalarm in Handys oder benutzen elektrische Zahnbürsten. In zahlreichen Anwendungen gilt es, das beste Produktdesign zu finden, damit Schwingungen optimal ihren Zweck erfüllen. Hier kommen Scanning-Vibrometer zum Einsatz, die eine flächenhafte Schwingungsanalyse erstellen. Anwendungen finden sich in der Industrie beispielsweise bei Schwingförderern oder auch bei Steuer- und Bedienpanelen. Auch hochwertige Verpackungsanlagen und industrielle Fügeverfahren, die mit Ultraschallschweissverfahren arbeiten, lassen sich mithilfe einer Schwingungsanalyse schneller entwickeln oder im Betrieb überprüfen und optimieren. Eine weitere Anwendung ist der „Vibrationstransport“ von Flüssigkeitströpfchen, beispielsweise in der medizinischen Analytik. Doch auch bei Konsumgütern ist die Schwingungsanalyse eine sichere Methode, um hochwertige Produkte zu entwickeln: Die Schwingung einer Lautsprechermembran, die für den Klang einer Lautsprecherbox sorgt, lässt sich analysieren und verbessern. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an weniger offensichtlichen Anwendungen wie beispielsweise Lüfter, Computergehäuse, Medizinprodukte und auch bei Fertigungsanlagen spielen Körperschall und damit Vibrationen eine grosse Rolle.

Unerwünschte Schwingungen minimieren

Abweichungen bei Schwingungen eines Objektes von den Sollvorgaben erlauben Rückschlüsse auf die Laufruhe von Antrieben, Fertigungsabweichungen in der Produktion, beginnenden Lager-Verschleiss und viele andere Fehler. Hier kann Vibrometrie inline zur Qualitätssicherung eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass der Sensor schnell und präzise Schwingungen detektieren und auswerten kann und das Messsystem sich möglichst einfach in eine Produktionsanlage integrieren lässt. Die Vibrometer von Polytec unterstützen dafür verschiedene Schnittstellen wie COM/DCOM, bieten eine interne Makrosprache und stellen eine API zur Programmierung zur Verfügung. Die Messdaten werden dabei in der Regel über TCP/IP Ethernet übertragen. Für eine reibungslose Integration bietet Polytec ausserdem umfangreiche Tools und Beispiele.

Abweichungen messen, aber wo?

Werden Schwingungsmessungen zur Qualitätskontrolle eingesetzt, stellen sich die Fragen: Wo findet man präzise Messpunkte für eine zuverlässige Qualitätssicherung, um Abweichungen zu identifizieren und Ausschuss zu minimieren? Bei welcher Oberfläche kann man anhand von Abweichungen welche Schlüsse ziehen? Laser-Doppler-Vibrometer bieten hier schon bei der Entwicklung der vorgesehenen Testmethode gute Hinweise: So können schon in der Entwicklung die besten Messpunkte und Flächen gefunden werden, um die spezifischen Eigenschaften oder mögliche Fehler durch ihr Schwingungsverhalten anzuzeigen. Dadurch kann man an einem aussagkräftigen Amplitudenhöchstpunkt messen, das spart Zeitaufwand bei der Inbetriebnahme und sichert aussagekräftige Qualitätsdaten zu den Produkten.

Signal-Rauschabstand verbessern

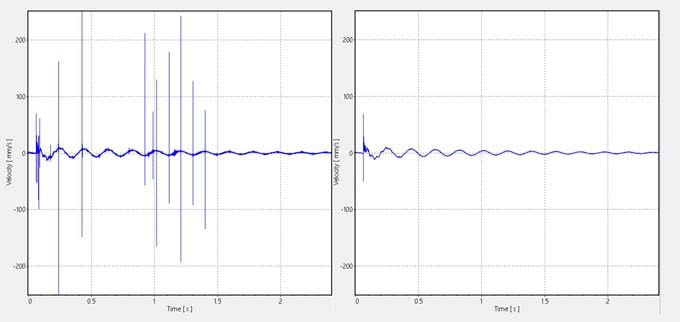

Messoberflächen sind in der Praxis meist optisch rau. Das Licht wird also nicht nur reflektiert, sondern auch gestreut. Es enthält dunkle und helle Bereiche, sogenannte Speckles. Dieser Effekt führt zu Schwankungen der Lichtintensität am Photodetektor und bei optischen Messungen zu breitbandigem Rauschen und unerwünschten Signalaussetzern. Oft sind daher mehrere Messungen oder eine hohe Anzahl an Mittelungen für ein gutes Ergebnis notwendig. Polytec löst dieses Problem mit der QTec-Technologie, die auf mehrere Photodetektoren setzt und so das Signal-Rauschverhältnis drastisch verbessert. Dazu verwenden QTec-Vibrometer ein innovatives Mehrkanal-Interferometer mit Empfangsdiversität. Es bündelt die besten Messwerte aus verschiedenen Perspektiven und rekombiniert sie für ein konsistentes Messergebnis. Jeder Detektor ist ein Beobachter des Messpunkts mit eigener Perspektive und sieht ein eigenes zufälliges Speckle-Muster (Bild unten). Die Kombination der Signale von den räumlich verteilten Detektoren ergibt dann automatisch bei jeder einzelnen Messung einen statistisch stabilen Signalpegel, unabhängig von der Messoberfläche. Mit dieser neuen Methode kann man bis zu zehnmal schneller messen, da eine Messung ausreicht und keine weiteren Mittelungen mehr erforderlich sind.

Neue Messmöglichkeiten

Um große wie kleinste Teile in kürzester Zeit zu messen, bietet RoboVib® kombiniert mit VibroScan QTec Xtra 3D eine vollautomatische experimentelle Modalanalyse. Dabei wird das Scanning-Vibrometer an einem Roboterarm montiert und über das Objekt, bspw. eine Fahrzeugkarosserie, bewegt. Das reduziert die Prüfzeit selbst bei komplexen 3D-Bauteilen von Tagen oder gar Wochen auf nur wenige Stunden durch umfassende 360°-Messungen. Für kleinere Teile automatisiert RotoVib® seit 2024 die experimentelle Ganzkörper-Modalanalyse. Hier dreht sich das Messobjekt auf einem Drehteller um die eigene Achse. Durch die automatische Neupositionierung wird der Prüfling automatisiert von allen Seiten gemessen. Aufgrund der mühelosen Einrichtung sparen Anwender auch hier wertvolle Messzeit.

Soll für bestimmte Anwendungen durch eine Wasserschicht gemessen werden, muss die Wellenlänge des Lasers auf das Medium Wasser abgestimmt sein. Polytec bietet dafür beim neuesten Produkt VibroScan QTec Neo einen HeNe-Laser im Messkopf, dessen Wellenlänge nicht vom Wasser absorbiert wird. Damit können nun beispielsweise für eine Kalibrierung Schallfeldanalysen von Hydrophonen (Unterwassermikrofonen) oder Komponenten von medizinischen Ultraschallanwendungen unter Wasser genau so einfach durchgeführt werden wie im Medium Luft. Auch hier verkürzt die QTec-Technologie durch Dropout Minimierung die Messzeit drastisch.

Messungen vor Ort, beispielsweise durch einen Dienstleister, benötigen zudem kompakte Messgeräte, die einfach transportiert und installiert werden können. Die modernen VibroScan-Systeme für Flächenmessung sind im Schnitt rund 50% kleiner als die 1D-Vorgängermodelle. Besonders bei Flugreisen kann so das Messgerät auch als Gepäckstück mitreisen. Auch KI-Funktionalität findet durch die zugehörige PSV-Software (Polytec Scanning Vibrometer) Eingang in die Vibrationsmessung. Das erhöht die Benutzerfreundlichkeit und reduziert die Einrichtungszeit für die Messung beispielsweise durch automatische Objekterkennung und 3D-Abgleich. Auch der Schulungssaufwand für den Benutzer wird so deutlich reduziert.

Quelle und weitere Informationen: Polytec

Dieser Beitrag erschien ursprünglich auf m-q.ch - https://www.m-q.ch/de/laservibrometrie-schwingungen-messen-von-der-produktentwicklung-bis-zur-qualitaetssicherung/