Swisscontent und Forward Advisors starten Kommunikationsoffensive für Hugo Boss

Mit Antritt des neuen CEOs, Daniel Grieder, im Juni 2021 hat für das MDAX-Unternehmen Hugo Boss aus Metzingen eine neue Ära begonnen. Die Agenturgruppe Forward Advisors/ Swisscontent hat in Zusammenarbeit mit Grieder und dem Kommunikations- und Strategieteam des Modeunternehmens eine umfassende neue Unternehmensstrategie namens «Claim 5» für die Kommunikation aufbereitet und auf geeigneten Kanälen gestreut. […]

Mit Antritt des neuen CEOs, Daniel Grieder, im Juni 2021 hat für das MDAX-Unternehmen Hugo Boss aus Metzingen eine neue Ära begonnen. Die Agenturgruppe Forward Advisors/ Swisscontent hat in Zusammenarbeit mit Grieder und dem Kommunikations- und Strategieteam des Modeunternehmens eine umfassende neue Unternehmensstrategie namens «Claim 5» für die Kommunikation aufbereitet und auf geeigneten Kanälen gestreut. Projektleiterin bei Hugo Boss war Carolin Westermann, Head of Global Corporate Communications. Dabei war es von zentraler Bedeutung, dass jeder Mitarbeitende die Strategie kennt, versteht und insbesondere lebt. Das bedingte auch eine neue Art der Kommunikation, um die neue Unternehmenskultur von Beginn an mitzuprägen.

Hierzu entwickelte die Beratungsagentur Forward Advisors eine übergeordnete und kanal- übergreifende Kommunikationsstrategie mit dem Hauptziel, die neue Unternehmensstrategie eingängig und nachhaltig zu kommunizieren. Die Kommunikations- und Marketing-Agentur Swisscontent setzte die von Forward Advisors erarbeiteten Kommunikationsmassnahmen und -mittel um. Die Implementierung erfolgte über viele, teils neue und innovative Kanäle. Damit ging die Agenturgruppe in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von Hugo Boss völlig neue Wege und setzte einen internationalen Benchmark – bei der internen Einführung und Positionierung des CEOs als auch der internen Kommunikation im Allgemeinen.

Mit Antritt des neuen CEOs, Daniel Grieder, im Juni 2021 hat für das MDAX-Unternehmen Hugo Boss aus Metzingen eine neue Ära begonnen. Die Agenturgruppe Forward Advisors/ Swisscontent hat in Zusammenarbeit mit Grieder und dem Kommunikations- und Strategieteam des Modeunternehmens eine umfassende neue Unternehmensstrategie namens «Claim 5» für die Kommunikation aufbereitet und auf geeigneten Kanälen gestreut. Projektleiterin bei Hugo Boss war Carolin Westermann, Head of Global Corporate Communications. Dabei war es von zentraler Bedeutung, dass jeder Mitarbeitende die Strategie kennt, versteht und insbesondere lebt. Das bedingte auch eine neue Art der Kommunikation, um die neue Unternehmenskultur von Beginn an mitzuprägen.

Hierzu entwickelte die Beratungsagentur Forward Advisors eine übergeordnete und kanal- übergreifende Kommunikationsstrategie mit dem Hauptziel, die neue Unternehmensstrategie eingängig und nachhaltig zu kommunizieren. Die Kommunikations- und Marketing-Agentur Swisscontent setzte die von Forward Advisors erarbeiteten Kommunikationsmassnahmen und -mittel um. Die Implementierung erfolgte über viele, teils neue und innovative Kanäle. Damit ging die Agenturgruppe in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von Hugo Boss völlig neue Wege und setzte einen internationalen Benchmark – bei der internen Einführung und Positionierung des CEOs als auch der internen Kommunikation im Allgemeinen.

Der Auftakt: Ein globales, virtuelles Mitarbeiter-Event

Um sich, seine Ideen sowie künftige zentrale Werte für Hugo Boss vorzustellen, war CEO Grieder eine ungewöhnliche Art der Präsentation, verbunden mit einem inspirierenden Auftritt wichtig. Unter dem übergeordneten Motto «Timing, Mindset, Energy» wurde die neue Strategie mit einem Bühnenauftritt inszeniert. Dieser wurde von Metzingen aus global an die rund 14 000 Mitarbeiten- den gestreamt. Dynamische Filme mit multimedialen Elementen und Animationen, temporeiche Sequenzen, Statements berühmter Persönlichkeiten und mitreissender Musik führten durch die Rede. Das Transportieren von Emotionen und Energie spielte eine ebenso wichtige Rolle wie die Inhalte an sich. «Das Ziel war es, den neuen CEO bei seinem Amtsantritt authentisch und klar zu positionieren», erklärt Daniel Kaczynski, Senior Partner der Forward Advisors und CEO und Verwaltungsratspräsident von Swisscontent. «Das Echo war phänomenal».

Strategie-Videos und eine CEO-App

In einer weiteren Phase wurde auf Basis der Storyline des virtuellen Mitarbeiterevents ein Strategie-Video erarbeitet. Dieses nutzten Grieder, der Vorstand allgemein und auch die Führungskräfte und Fachbereiche weltweit für interne sowie externe Präsentationen. In weniger als zehn Minuten bringt der CEO darin die neue Unternehmensstrategie und -kultur auf den Punkt.

Die Kultur im Fokus

Jeder nachhaltige Wandel erfordert, sich vorab mit der Ausgangslage und den Gegebenheiten auseinanderzusetzen. So war es wichtig, gleich zu Beginn die vorherrschende Kultur im Unternehmen zu verstehen, um daraus gezielt gewünschte Entwicklungen für die Zukunft abzuleiten. Dafür haben Forward Advisors parallel zur Einführung der Kommunikationsstrategie ein «Cultural Change Program» entwickelt. Daraus abgeleitet formulierte die Agentur Empfehlungen für die Zukunft und führte Workshops mit den Führungskräften durch.

Forward Advisors stehen für strategische, digitale und datenbasierte Kommunikationsberatung. Die Schweizer Agentur berät Unternehmer, C-Levels und Verwaltungsräte sowie ihre Unternehmen bei der Lösung ihrer kommunikativen Herausforderungen. Ihre Arbeit basiert auf langjährigen Erfahrungen als strategisch agierende Unternehmer sowie digital denkende und gut vernetzte Kommunikationsprofis. Swisscontent ist eine der führenden Schweizer Agenturen in den Bereichen Kommunikation und Marketing. Die Agentur berät und unterstützt ihre Kunden von der Strategieentwicklung über die Konzeption bis hin zur crossmedial-orchestrierten Umsetzung der definierten Massnahmen und der Distribution.

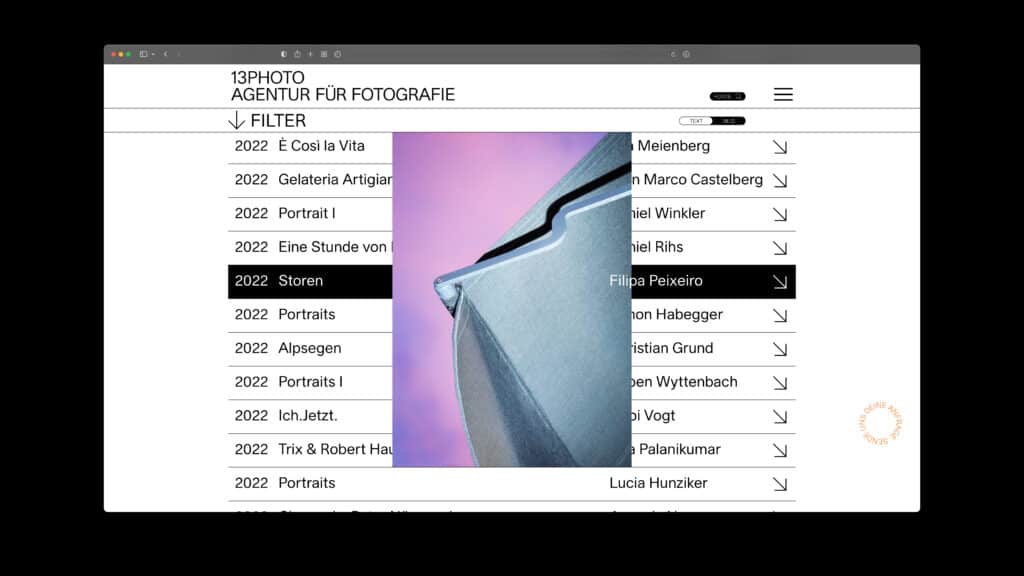

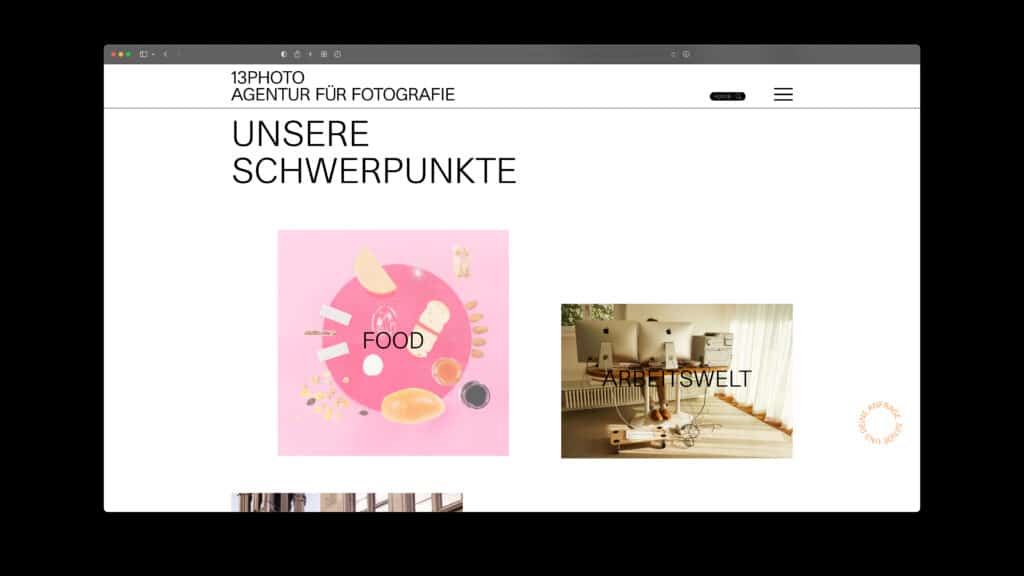

Die Fotografie-Agentur 13Photo setzt sich seit 2009 für engagierte und kreative Autorenfotografie ein. 13Photo entwickelt als Agentur für Fotografie anspruchsvolle Bildwelten und, unterstützt oder beratet den Kunden vom ersten bis zum letzten Planungsschritt. Dabei arbeitet 13Photo mit erfahrenen und preisgekrönten Kreativen und fördert junge, aufregende Talente

Die Kommunikationsdesign-Agentur Sofie hat Inhalt und Design der Website neu konzipiert und gleichzeitig für die Marke 13Photo eine neue visuelle Identität kreiert. Mit der neuen Website wurde die User- und Brand- Experience optimiert und die Customer Journey vereinfacht – potenzielle Kunden gelangen mit nur wenigen Klicks zum spezifischen Dienstleistungsangebot und zur Ansprechperson. Die zahlreichen Features und Funktionen wie Animationen, Video und Filter gewährleisten zudem jederzeit eine sehr gelungene Usability der Website. Die visuelle Markenidentität wurde vereinfacht und aufs minimumMinimum reduziert. Dieses konzeptionelle Element widerspiegelt sich vor allem im Logo und der Briefschaft. Für Power, Vielfalt und Diversität sorgen die einzigartigen Bildwelten aus Kampagnen, Portraits, Reportagen und Film. Diese variable Komponente ergänzt die reduzierte visuelle Sprache der Marke. Diverse interaktive Elemente – wie zum Beispiel im Menu konzipiert – erlauben dem User einen Einblick in die Vielfalt der visuellen Welt von 13Photo. Für die Konzeption und Umsetzung von Design und Code kam das Co-Kreation-Konzept der Agenturen Sofie und Marke17 zum Einsatz.

Die Fotografie-Agentur 13Photo setzt sich seit 2009 für engagierte und kreative Autorenfotografie ein. 13Photo entwickelt als Agentur für Fotografie anspruchsvolle Bildwelten und, unterstützt oder beratet den Kunden vom ersten bis zum letzten Planungsschritt. Dabei arbeitet 13Photo mit erfahrenen und preisgekrönten Kreativen und fördert junge, aufregende Talente

Die Kommunikationsdesign-Agentur Sofie hat Inhalt und Design der Website neu konzipiert und gleichzeitig für die Marke 13Photo eine neue visuelle Identität kreiert. Mit der neuen Website wurde die User- und Brand- Experience optimiert und die Customer Journey vereinfacht – potenzielle Kunden gelangen mit nur wenigen Klicks zum spezifischen Dienstleistungsangebot und zur Ansprechperson. Die zahlreichen Features und Funktionen wie Animationen, Video und Filter gewährleisten zudem jederzeit eine sehr gelungene Usability der Website. Die visuelle Markenidentität wurde vereinfacht und aufs minimumMinimum reduziert. Dieses konzeptionelle Element widerspiegelt sich vor allem im Logo und der Briefschaft. Für Power, Vielfalt und Diversität sorgen die einzigartigen Bildwelten aus Kampagnen, Portraits, Reportagen und Film. Diese variable Komponente ergänzt die reduzierte visuelle Sprache der Marke. Diverse interaktive Elemente – wie zum Beispiel im Menu konzipiert – erlauben dem User einen Einblick in die Vielfalt der visuellen Welt von 13Photo. Für die Konzeption und Umsetzung von Design und Code kam das Co-Kreation-Konzept der Agenturen Sofie und Marke17 zum Einsatz.

Nur wenn die IT läuft, läuft auch Ihr Unternehmen. Und nur, wenn IT-Probleme effizient gelöst werden, können die Mitarbeitenden optimal performen. Darum ist ein exzellenter IT-End-User Support wichtig. Ein Support, der höchste Zuverlässigkeit garantiert und täglich für neue Wow-Effekte sorgt. Genau diesen Wow-Support möchte Pidas liefern.

Mit dieser DNA hat Pidas ein neues Support-Konzept für die DACH-Region entwickelt. Von nun an konzentriert sich das Unternehmen exklusiv auf IT-End-User-Support. Die Lösung basiert auf dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine oder anders gesagt zwischen Chatbot, Support-Mitarbeitenden und dem intelligenten IT-Automaten «CORA».

Nur wenn die IT läuft, läuft auch Ihr Unternehmen. Und nur, wenn IT-Probleme effizient gelöst werden, können die Mitarbeitenden optimal performen. Darum ist ein exzellenter IT-End-User Support wichtig. Ein Support, der höchste Zuverlässigkeit garantiert und täglich für neue Wow-Effekte sorgt. Genau diesen Wow-Support möchte Pidas liefern.

Mit dieser DNA hat Pidas ein neues Support-Konzept für die DACH-Region entwickelt. Von nun an konzentriert sich das Unternehmen exklusiv auf IT-End-User-Support. Die Lösung basiert auf dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine oder anders gesagt zwischen Chatbot, Support-Mitarbeitenden und dem intelligenten IT-Automaten «CORA».

Werbewoche.ch: Benjamin Tück, Accenture Interactive bildet, zusammen mit ihren diversen Sub-Brands, die grösste Digitalagentur der Welt. Nun haben Sie sich zu einer umfassenden Transformation entschieden, die in einem fast poetischen Rebranding gipfelt: Ab sofort firmieren Sie unter dem Namen «Accenture Song». Wieso?

Benjamin Tück: Ich möchte nicht nur von Transformation, sondern eher von Weiterentwicklung sprechen. Uns allen hat die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren viel abverlangt – als Privatpersonen, aber auch als Mitarbeitenden oder als Führungskräften. Und dennoch glaube ich, dass wir bei Accenture diese Zeit produktiv nutzen konnten: Wir haben überlegt, wie wir die Kundenbeziehungen, den Vertrieb, den Handel, das Marketing sowie den Bereich der Geschäftsinnovationen ganz neu erfinden können. Parallel dazu hat sich die Anzahl der Menschen, die mit uns arbeiten, in den vergangenen 18 Monaten mehr als verdoppelt. Eine Strukturanpassung und Bündelung der Kompetenzen ist eine logische Konsequenz aus diesen beiden Entwicklungen.

Nicht nur ein neuer Name also, sondern ein neues, organisatorisches Set-up. Wie ist das aufgebaut?

Das Setup ist integriert und skaliert entlang inhaltlicher Dimensionen, um schnell passgenaue Lösungen für die ständig ändernden Anfragen des Kunden zur Verfügung stellen zu können. Diverse Agenturexpertise werden entlang von Kundenherausforderungen ausgerichtet. Ein klassisches Agenturgewerk reicht nicht mehr aus, um die Transformationsherausforderungen unserer Kunden zu bedienen und nachhaltiges Wachstum und Stabilität zu erreichen.

Worin genau zeigt sich das?

In Produkt- oder Dienstleistungsinnovation und -design, Marketingtransformation, zukunftsorientiertem Vertrieb und Handel, Markenkommunikation und dem Verstehen und Erschliessen neuer Grenzen wie dem Metaverse … unter anderem dafür stellen wir uns in einer «seamless organisation», also einer vollständig integrierten Organisation, auf.

Vollständig integrierte Organisationen bringen in der Regel Klarheit und Strukturen mit sich, die den Kund:innen die Zusammenarbeit erleichtern sollen. Wäre da ein etwas weniger «poetischer» Name nicht naheliegend gewesen?

Sie waren nicht der Einzige, der auf unser neues Naming überrascht reagiert hat. Lassen Sie mich bei der Herleitung des Namens bei unserer Unternehmenskultur anfangen: Ich kann mit Überzeugung sagen, dass wir schon lange eine Kultur des permanenten Wandels leben und in unserer Arbeit zur praktischen Umsetzung bringen. Accenture Song baut darauf auf: Ein Song, ein Lied, steht für eine uralte, universelle Form von menschlichem Handwerk. Welche Assoziationen löst der Begriff bei Ihnen aus? Nicht auch Verbindung, Inspiration, technisches Können und Erfahrung; alles kombiniert in einer grossen Harmonie? Diese Symbiose, der wir uns nun unterziehen, hat ein hohes Ziel: Sie soll helfen, die Vorstellungskraft und die Ideen unserer Mitarbeitenden freizusetzen, um für die Kunden greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Werden Sie versuchen, auch jene Instrumente zu spielen, die bisher eher bei den «klassischeren» Marketing- und Kommunikationsagenturen zu verorten waren? Es ist ja bekannt, dass mehrere grosse Consultancies auch ein Stück dieses «Kuchens» haben möchten.

Ich denke, der Markt nimmt unsere Expertise in den Bereichen Technologie, Consulting und Innovation sehr gut wahr – und nimmt diese auch an. Nun werden wir, um Ihre Frage zu beantworten, unseren Fokus noch mehr auf Kreation, Kommunikation und Media lenken. Eine Zusammenführung unserer Teams unter Accenture Song wird uns eine breite Basis dafür geben. Wissen Sie, der Name Accenture Song spiegelt die vielen Dimensionen und Schichten dessen wider, was wir sind und was wir für unsere Kundinnen erreichen können. Mit «Song» beginnt unser neues Daseinskapitel, in dem wir uns alle als Teil einer Gemeinschaft und Kultur fühlen können. Er steht dafür, wie wir Fantasie, Intelligenz und Technologie zusammenbringen.

Was passiert mit all den Sub-Brands, die Sie mit Accenture Interactive in den vergangenen Jahren akquiriert – und teilweise mühsam entwickelt, geschärft – haben? Verschwinden diese?

Unsere mehr als 40 Akquisitionen der letzten zehn Jahre werden einheitlich als Accenture Song auf dem Markt auftreten, um unsere Synergien in den Bereichen Produktinnovation, Erlebnisdesign, Marketing und Handel zu stärken. In der Schweiz sind es nicht ganz so viele; hier operierten Boomerang, Fjord, Sinner Schrader Swipe und Wirestone als Teil von Accenture Interactive oder neu Song. Für unseren Standort ist der Schritt also relativ klein, die Teams haben schon lange völlig reibungs- und schrankenlos miteinander gearbeitet. Accenture Song als Dachmarke wird uns aber vor allen Dingen ermöglichen, Expertise in Bereichen aufzubauen, die bisher nicht im Fokus waren, indem wir unsere globalen Experten unter einem Dach zusammenbringen können.

Wie möchten Sie die Veränderungen in Ihrer Organisationsstruktur zum Benefit der Schweizer Kund:innen nutzen?

In fast jedem Gespräch, das ich mit unseren Kunden führe, kommt die Frage nach der Relevanz auf: Wie kann ihr Unternehmen relevant bleiben – für Kundinnen, Mitarbeitende und die Gesellschaft? Ich habe ja bereits zu Beginn davon gesprochen, wie rasant sich die Welt und damit die Bedürfnisse der Menschen verändern – und unsere Kunden merken das natürlich auch. Sie fragen sich: «Welche Art von Produkten oder Dienstleistungen biete ich an, wie erreiche ich meine Kundinnen, wie interagiere ich mit all meinen Interessengruppen?» Führen Sie sich bitte ganz deutlich vor Augen: Unternehmen arbeiten auf eine Zukunft hin, die sich stark von der unterscheidet, für die sie ursprünglich konzipiert wurden und in der sie trotzdem wachsen sollten! Dabei möchten wir jegliche Hilfestellung leisten, die es braucht: Die konsolidierten Fähigkeiten von Accenture Song werden uns hoffentlich ermöglichen, erfolgsentscheidender Partner in Schweizer Ökosystemen zu werden, grosse digitale Akquisitionen von der Strategie bis zur Kampagnenumsetzung zu begleiten, neue Produktgruppen und Wertströme mit unseren Kunden zu entwickeln und den E-Commerce gemeinsam mit ihnen in das Metaverse zu heben.

Werbewoche.ch: Benjamin Tück, Accenture Interactive bildet, zusammen mit ihren diversen Sub-Brands, die grösste Digitalagentur der Welt. Nun haben Sie sich zu einer umfassenden Transformation entschieden, die in einem fast poetischen Rebranding gipfelt: Ab sofort firmieren Sie unter dem Namen «Accenture Song». Wieso?

Benjamin Tück: Ich möchte nicht nur von Transformation, sondern eher von Weiterentwicklung sprechen. Uns allen hat die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren viel abverlangt – als Privatpersonen, aber auch als Mitarbeitenden oder als Führungskräften. Und dennoch glaube ich, dass wir bei Accenture diese Zeit produktiv nutzen konnten: Wir haben überlegt, wie wir die Kundenbeziehungen, den Vertrieb, den Handel, das Marketing sowie den Bereich der Geschäftsinnovationen ganz neu erfinden können. Parallel dazu hat sich die Anzahl der Menschen, die mit uns arbeiten, in den vergangenen 18 Monaten mehr als verdoppelt. Eine Strukturanpassung und Bündelung der Kompetenzen ist eine logische Konsequenz aus diesen beiden Entwicklungen.

Nicht nur ein neuer Name also, sondern ein neues, organisatorisches Set-up. Wie ist das aufgebaut?

Das Setup ist integriert und skaliert entlang inhaltlicher Dimensionen, um schnell passgenaue Lösungen für die ständig ändernden Anfragen des Kunden zur Verfügung stellen zu können. Diverse Agenturexpertise werden entlang von Kundenherausforderungen ausgerichtet. Ein klassisches Agenturgewerk reicht nicht mehr aus, um die Transformationsherausforderungen unserer Kunden zu bedienen und nachhaltiges Wachstum und Stabilität zu erreichen.

Worin genau zeigt sich das?

In Produkt- oder Dienstleistungsinnovation und -design, Marketingtransformation, zukunftsorientiertem Vertrieb und Handel, Markenkommunikation und dem Verstehen und Erschliessen neuer Grenzen wie dem Metaverse … unter anderem dafür stellen wir uns in einer «seamless organisation», also einer vollständig integrierten Organisation, auf.

Vollständig integrierte Organisationen bringen in der Regel Klarheit und Strukturen mit sich, die den Kund:innen die Zusammenarbeit erleichtern sollen. Wäre da ein etwas weniger «poetischer» Name nicht naheliegend gewesen?

Sie waren nicht der Einzige, der auf unser neues Naming überrascht reagiert hat. Lassen Sie mich bei der Herleitung des Namens bei unserer Unternehmenskultur anfangen: Ich kann mit Überzeugung sagen, dass wir schon lange eine Kultur des permanenten Wandels leben und in unserer Arbeit zur praktischen Umsetzung bringen. Accenture Song baut darauf auf: Ein Song, ein Lied, steht für eine uralte, universelle Form von menschlichem Handwerk. Welche Assoziationen löst der Begriff bei Ihnen aus? Nicht auch Verbindung, Inspiration, technisches Können und Erfahrung; alles kombiniert in einer grossen Harmonie? Diese Symbiose, der wir uns nun unterziehen, hat ein hohes Ziel: Sie soll helfen, die Vorstellungskraft und die Ideen unserer Mitarbeitenden freizusetzen, um für die Kunden greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Werden Sie versuchen, auch jene Instrumente zu spielen, die bisher eher bei den «klassischeren» Marketing- und Kommunikationsagenturen zu verorten waren? Es ist ja bekannt, dass mehrere grosse Consultancies auch ein Stück dieses «Kuchens» haben möchten.

Ich denke, der Markt nimmt unsere Expertise in den Bereichen Technologie, Consulting und Innovation sehr gut wahr – und nimmt diese auch an. Nun werden wir, um Ihre Frage zu beantworten, unseren Fokus noch mehr auf Kreation, Kommunikation und Media lenken. Eine Zusammenführung unserer Teams unter Accenture Song wird uns eine breite Basis dafür geben. Wissen Sie, der Name Accenture Song spiegelt die vielen Dimensionen und Schichten dessen wider, was wir sind und was wir für unsere Kundinnen erreichen können. Mit «Song» beginnt unser neues Daseinskapitel, in dem wir uns alle als Teil einer Gemeinschaft und Kultur fühlen können. Er steht dafür, wie wir Fantasie, Intelligenz und Technologie zusammenbringen.

Was passiert mit all den Sub-Brands, die Sie mit Accenture Interactive in den vergangenen Jahren akquiriert – und teilweise mühsam entwickelt, geschärft – haben? Verschwinden diese?

Unsere mehr als 40 Akquisitionen der letzten zehn Jahre werden einheitlich als Accenture Song auf dem Markt auftreten, um unsere Synergien in den Bereichen Produktinnovation, Erlebnisdesign, Marketing und Handel zu stärken. In der Schweiz sind es nicht ganz so viele; hier operierten Boomerang, Fjord, Sinner Schrader Swipe und Wirestone als Teil von Accenture Interactive oder neu Song. Für unseren Standort ist der Schritt also relativ klein, die Teams haben schon lange völlig reibungs- und schrankenlos miteinander gearbeitet. Accenture Song als Dachmarke wird uns aber vor allen Dingen ermöglichen, Expertise in Bereichen aufzubauen, die bisher nicht im Fokus waren, indem wir unsere globalen Experten unter einem Dach zusammenbringen können.

Wie möchten Sie die Veränderungen in Ihrer Organisationsstruktur zum Benefit der Schweizer Kund:innen nutzen?

In fast jedem Gespräch, das ich mit unseren Kunden führe, kommt die Frage nach der Relevanz auf: Wie kann ihr Unternehmen relevant bleiben – für Kundinnen, Mitarbeitende und die Gesellschaft? Ich habe ja bereits zu Beginn davon gesprochen, wie rasant sich die Welt und damit die Bedürfnisse der Menschen verändern – und unsere Kunden merken das natürlich auch. Sie fragen sich: «Welche Art von Produkten oder Dienstleistungen biete ich an, wie erreiche ich meine Kundinnen, wie interagiere ich mit all meinen Interessengruppen?» Führen Sie sich bitte ganz deutlich vor Augen: Unternehmen arbeiten auf eine Zukunft hin, die sich stark von der unterscheidet, für die sie ursprünglich konzipiert wurden und in der sie trotzdem wachsen sollten! Dabei möchten wir jegliche Hilfestellung leisten, die es braucht: Die konsolidierten Fähigkeiten von Accenture Song werden uns hoffentlich ermöglichen, erfolgsentscheidender Partner in Schweizer Ökosystemen zu werden, grosse digitale Akquisitionen von der Strategie bis zur Kampagnenumsetzung zu begleiten, neue Produktgruppen und Wertströme mit unseren Kunden zu entwickeln und den E-Commerce gemeinsam mit ihnen in das Metaverse zu heben.