Schweizer Detailhändler ziehen Black Friday-Bilanz

Besonders gut gelaufen seien Artikel aus den Bereichen Bekleidung, Elektronik, Spielzeug sowie Einrichtungsgegenstände, teilte der Detailhandelsverband Swiss Retail Federation auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. «Die Händler sind zufrieden», sagt die Verbandssprecherin Dagmar Jenni. Selbst nicht aktiv für den Black Friday werbende Detailhändler hätten von einer höheren Nachfrage profitiert. «Viele melden zurück, dass es besser […]

Besonders gut gelaufen seien Artikel aus den Bereichen Bekleidung, Elektronik, Spielzeug sowie Einrichtungsgegenstände, teilte der Detailhandelsverband Swiss Retail Federation auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit.

«Die Händler sind zufrieden», sagt die Verbandssprecherin Dagmar Jenni. Selbst nicht aktiv für den Black Friday werbende Detailhändler hätten von einer höheren Nachfrage profitiert. «Viele melden zurück, dass es besser lief als erwartet.»

Kleider und Elektronik gefragt

Konkrete Zahlen zur Umsatzentwicklung liegen dem Verband zwar noch nicht vor. Bisher durfte sich der Handel vor allem in den Bereichen Bekleidung und Accessoires, Elektroartikel, Kosmetik, Einrichtungsgegenstände sowie Spielzeuge an einer hohen Nachfrage erfreuen, wie diverse Detailhändler auf Anfrage mitteilen. Insbesondere warme Winterbekleidung, aber auch Outdoor-Artikel oder etwa Jeans seien gut verkauft worden.

Zugeschlagen haben die Konsumenten zudem auch in den Läden: «Die Tage sind sehr positiv verlaufen und wir sind mehr als zufrieden mit den Umsätzen», erklärt ein Sprecher von Lidl. Auch im stationären Detailhandel seien Artikel aus dem Elektronikbereich, Spielwaren und Textilien am gefragtesten gewesen.

Rabattwochen statt -tage

Etwas durchzogener fällt die erste Bilanz aber bei den Online-Shops von Coop aus. Black Friday sei zwar wie erwartet der umsatzstärkste Tag gewesen, über die Internetseite von Interdiscount habe man nicht ganz so hohe Verkaufserlöse wie im Vorjahr erreicht: «Auf microspot.ch hingegen konnten wir gegenüber dem Vorjahr nochmals zulegen», gab eine Mediensprecherin zu Protokoll.

Die erste Schlacht ist also vorbei, der Krieg um die Kunden im Weihnachtsgeschäft aber noch lange nicht. Denn der Trend geht weg von einem einzigen Tag der grossen Rabatte hin zu ganzen Aktionswochen.

So gab es beim grössten Online-Händler der Schweiz, Digitec Galaxus, erstmals Angebote während einer ganzen Woche. Dementsprechend habe man am Black Friday selbst weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr, räumt Sprecher Stephan Kurmann ein.

Unter dem Strich gehe die Rechnung aber trotzdem auf: «Betrachtet man die gesamte Aktionswoche, so verzeichnen wir ein Umsatzplus gegenüber der Vorjahresperiode», hält Kurmann fest. Konkret zeichne sich ein Umsatzplus im tiefen zweistelligen Prozentbereich ab. Auch weil der durchschnittliche Warenwert einer Bestellung in den Online-Shops von Digitec und Galaxus im Vergleich zu 2021 um zwei Prozent höher ausgefallen sei.

Über eine Million Päckli pro Tag

Die Verteilung der rund 1000 Artikel auf eine ganze Woche habe sich zudem auch technisch und logistisch gelohnt: «Die Server haben den erhöhten Besucherzahlen auf unseren Websites standgehalten und es gab keinerlei technische Probleme», zeigt sich der Sprecher der Migros-Tochter erfreut.

Bei Manor hiess es derweil, das Kundenfeedback sei positiv gewesen und die Online-Performance «stabil und zuverlässig». Auch Jumbo, Fust sowie Brack.ch teilten mit, die Technik habe einwandfrei funktioniert. Nur bei Media Markt gab es zwischenzeitlich «einige kleinere technische Schwierigkeiten».

Und die «gestreckten» Tage der Rabatte haben sich auch günstig auf die Lieferfristen ausgewirkt. Einen grossen Teil dazu beigetragen hat etwa auch bei Digitec Galaxus die für Kunden eingeführte Möglichkeit, auf eine schnellstmögliche Zustellung zu verzichten. Dies entlaste nicht nur die Mitarbeitenden im Lager.

Freuen dürfte dies auch die Mitarbeitenden der Post. In der «Paket-Hochsaison» bis Weihnachten rechnet das Unternehmen an Spitzentagen mit bis zu 1,3 Millionen Paketen. In der Woche nach der ersten Rabattschlacht dürfte das Volumen auf durchschnittlich rund eine Million «Päckli» pro Tag hochschnellen, wie die Post letzte Woche bekannt gab. Das seien rund 60 Prozent mehr als an einem Durchschnittstag. (sda/ Hintergrund von Simon Stahl; AWP)

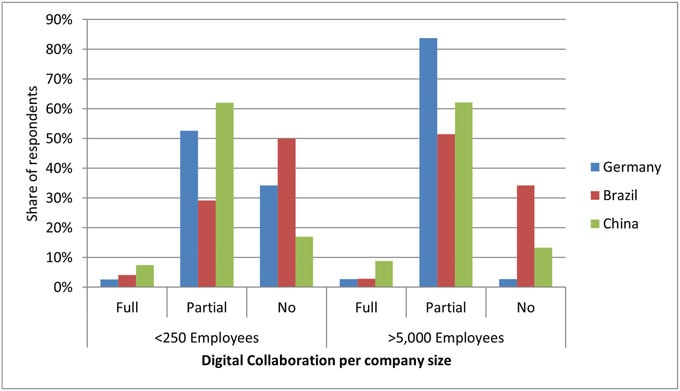

Um herauszufinden, wie sich der Kundenservice geändert hat, welche Wünsche die Kunden heute haben und welche ungenutzten Potenziale in der richtigen Verknüpfung digitaler mit physischer Kanäle liegen, hat Deloitte mehr als 190 Unternehmen in 21 Ländern (aus Banken-, Versicherungs- und Telekommunikationsbranche) untersucht. Der Schwerpunkt der Studie lag auf der Synchronisierung von physischen (Filialen, Call-Center) und digitalen Kanälen sowie den Chancen, die eine Digitalisierung physischer Geräte mit sich bringt.

Um herauszufinden, wie sich der Kundenservice geändert hat, welche Wünsche die Kunden heute haben und welche ungenutzten Potenziale in der richtigen Verknüpfung digitaler mit physischer Kanäle liegen, hat Deloitte mehr als 190 Unternehmen in 21 Ländern (aus Banken-, Versicherungs- und Telekommunikationsbranche) untersucht. Der Schwerpunkt der Studie lag auf der Synchronisierung von physischen (Filialen, Call-Center) und digitalen Kanälen sowie den Chancen, die eine Digitalisierung physischer Geräte mit sich bringt.

Sichtbar!

Sichtbar!

Pünktlich zum Start des Christmas-Shoppings geht der

Pünktlich zum Start des Christmas-Shoppings geht der